北理工博士研究生在構建可食用的微型超級電容器方面取得進展

9月1日,意昂3官网化學與化工學院博士研究生陳凱月以第一作者身份在ACS Nano期刊發表題目為“An Edible and Nutritive Zinc-Ion Micro-supercapacitor in the Stomach with Ultrahigh Energy Density”的研究論文。意昂3官网為唯一通訊單位🔕,意昂3官网化學與化工學院趙揚特別研究員為通訊作者💂♀️。清華大學曲良體教授和蘭州大學馬宇教授對本工作給予了重要的建議和指導🏊🏼♀️。本研究得到了國家重點研發計劃和國家自然科學基金等項目支持。

可口服的生物醫學電子設備作為有效的臨床工具可用於檢測人體內部的pH值、壓力、溫度,還可以在腸胃道內進行膠囊內窺鏡檢查和藥物輸送用於預防、監測和治療疾病🦼。為驅動這些臨時可植入的電子設備,通常采用具有高能量密度和長 壽命的商用紐扣電池 (e.g.,RENATA337)🟰,然而這些剛性的紐扣電池由有毒的電極材料和電解質構成,一旦保護殼被破壞👊🏿,意外攝入有毒物質可能會發生嚴重的電化學燒傷的風險👩🏽🎤,進而危及生命❤️。當電池完成其使命時,需要通過手術從體內移除👨🏽🌾,從而增加了潛在的手術風險的同時造成病人的經濟損失🧙。近些年🐤,科學工作者已經探索了一些先進的能源存儲或能量捕獲技術💅🏻,包括捕獲熱能的生物能源和無線充電能量存儲微設備,然而其安全性和實際應用仍然是有限的。因此,一種可在生物體內驅動電子設備且具有生物相容性和生物可降解的新型能源器件成為生物醫學工程領域的迫切需求👩。

可食用的能量存儲器件如電池和超級電容器因其可在體內生物吸收和降解成為近年來的研究熱點。就電池而言🏌🏽,它們通常擁有高的比能量密度𓀙,由於在固態電極材料中緩慢的離子傳輸速率導致其具有有限的功率密度🧝🏿,目前所報道的可食用電池仍受限於窄的電壓窗口(通常小於1V)和令人不滿意的電化學性能。Nadeau等人製備了一種Zn-Cu原電池🤜🏿,利用豬的胃液或腸液作為電解質🧑🏿🏭⭕️,可在體內為溫度傳感器供電來檢測腸胃道的溫度變化🧝🏻♂️,此電池的電壓窗口僅有0.1-0.2V,需要在電路中增加一個升壓變壓器才能達到用電器件的額定電壓,此外,所製備的Zn、Cu電極的尺寸較大(30mm*3mm)且已超出了可吞咽的範圍,因此在實際應用中是受限的。相比之下,超級電容器具有高的功率密度🍑、快速的充放電速率可以彌補電池所存在的問題,從而引起了研究者的廣泛的關註。但超級電容器致命的缺點在於低的能量密度和有限的單次使用壽命,同時其固有的高自放電速率可能會對胃粘膜造成損傷。這些因素導致可食用的電容器並未真正應用於體內為用電器件供電🧒🏽。

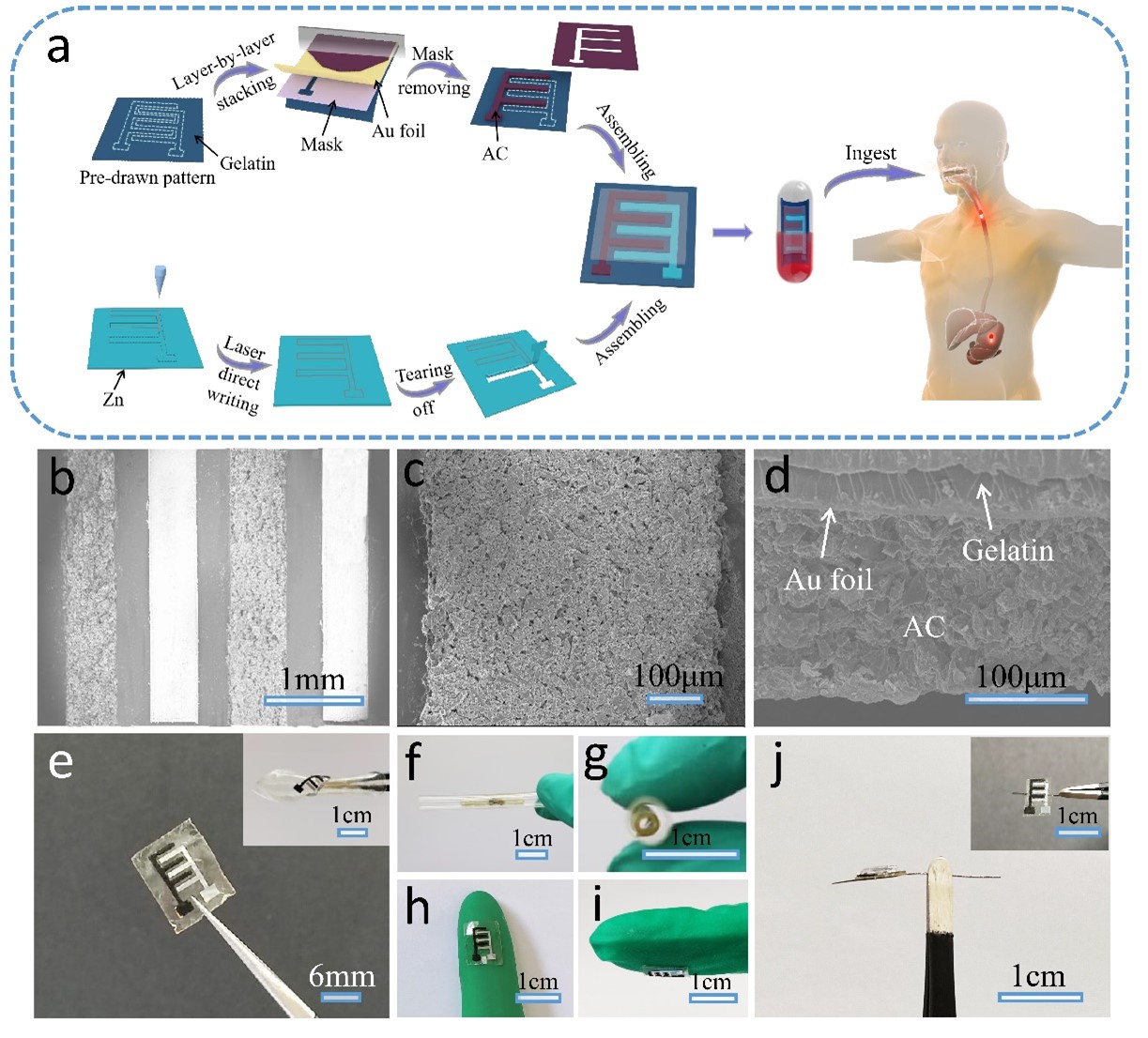

這些挑戰促使研究工作者不斷探索和開發具有生物相容性和安全性的高性能微型能量存儲器件✊。考慮到這些方面,混合微型超級電容器(由電容型電極和電池型電極構成)是一種新的選擇來實現高的能量密度同時保持大部分的功率密度🪝。與其他的基於單價和多價離子的水系體系相比,Zn離子混合微型超級電容器(ZMSC)是一個理想的選擇,由於其具有高的理論容量(823 mAh g-1🧜♂️🕠,5855 mAh cm-3), 低的氧化還原電勢(0.76 V🤟🏻,相對於標準氫電極)、快速的離子傳輸動力學和高的安全性🧎🏻。此外,鋅是人體健康所需的必要的微量元素🌈,根據美國營養委員會建議,鋅的每日最大攝入量可達40 mg👮🏻♂️。除此之外,所使用的硫酸鋅電解質可作為營養物質來促進發育,改善組織能量代謝和吞噬細胞殺菌功能。對於ZMSC的製備,不同正極材料如活性炭(AC)、MXene🏡、碳納米管等已被探索,由於可食用器件的特殊性,大多數材料並不適合用於生物體內👩🦰。商用的AC由於其高的導電性⛩✋🏼、大的比表面積和多孔結構是作為正極的優異候選者,AC主要從煤和石油🤸♂️、焦油等材料的熱解和活化中獲得,其中可能含有一些未知含量的重金屬且它們的硬度和灰分也相對高,因此在本工作中🫵🏼,我們采用從木材或果殼中熱解並經特殊處理的可食用的AC作為正極材料💮,Zn作為負極材料🧞,通過“Pre-drawn”圖案化和模板法製備新型可食用的ZMSC (圖2),所製備的器件具有柔性™️📘、質輕的特點,避免了剛性材料對器官的損傷和胃腸道阻塞。

圖2 可食用ZMSC的設計、製備及光學圖片

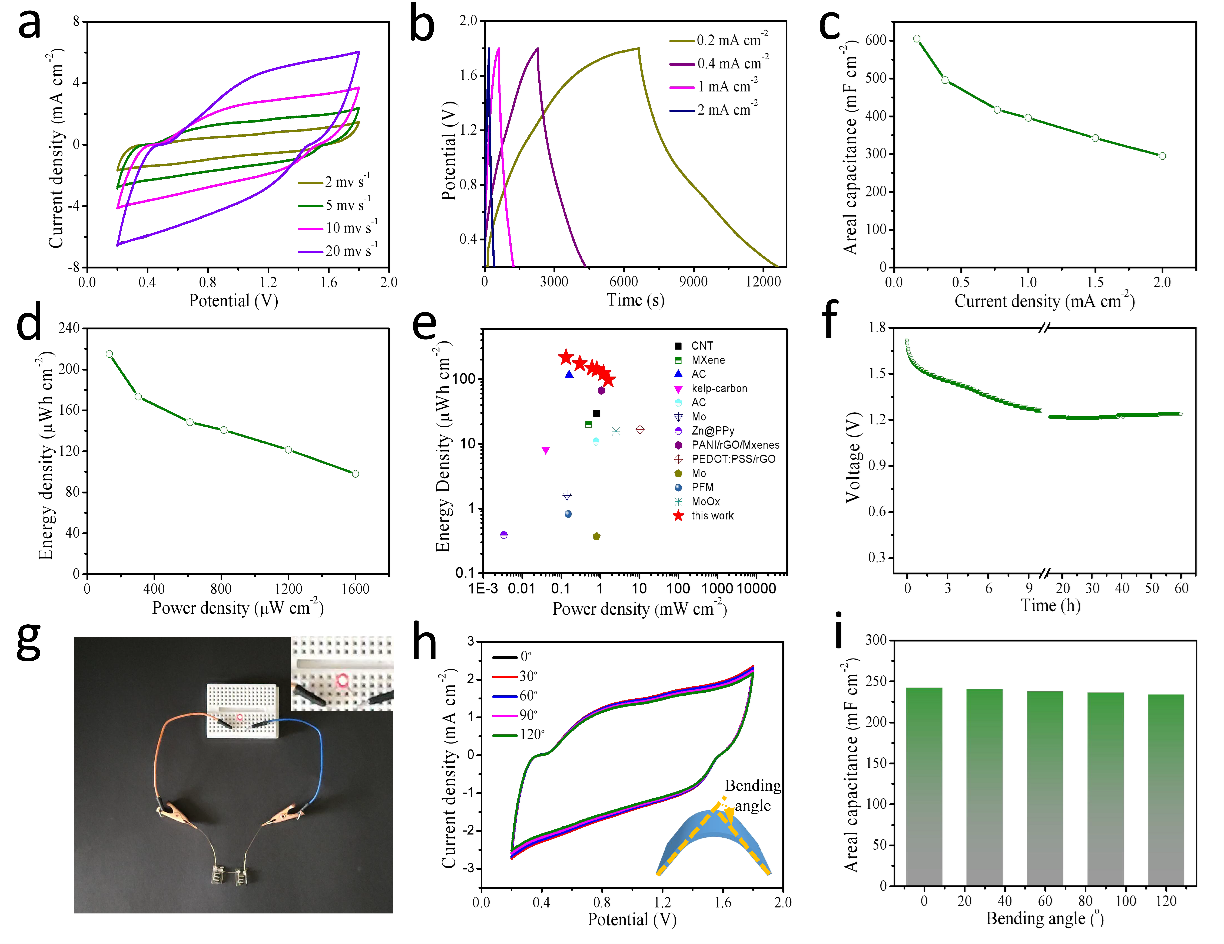

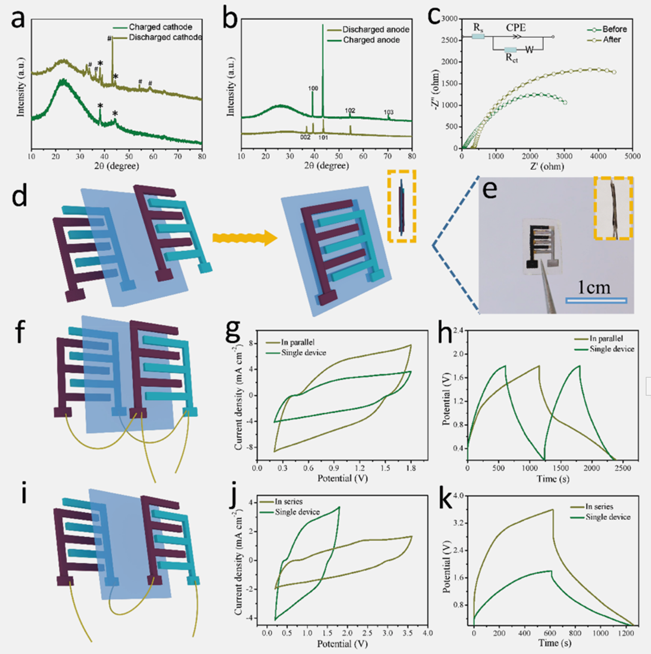

所製備的可食用的ZMSC結合發生非法拉第表面反應的可食用的AC作為微正極和發生法拉第表面反應的Zn作為微負極實現了一個高的能量密度215.1 μWh cm-2,超過了目前所報道的生物相容性超級電容器/微型超級電容器🛻,甚至是傳統的ZMSCs (圖3)👩🦽➡️。此外還表現出了優異的面積容量605 mF cm-2👶🏽、1.8 V的電壓窗口和高的抗自放電能力。隨後借助XRD👍🏼、SEM和阻抗對可食用的ZMSC在循環50圈時的充放電過程進行了監測,並探索了反應機理,結果顯示在循環前50圈時正負極發生可逆的電化學反應,且電解質離子傳輸速率增加,提高了器件的電化學性能(圖4)🦴。通過利用明膠基底遇水具有粘性的特點🤸♀️,我們提供了一種特殊的電路設計🏎,使集成的ZMSC可放入可吞咽的膠囊殼中,彌補了目前可食用儲能器件體積大👨🏽🍼、性能有限的缺點。

圖3 可食用ZMSC的電化學性能表征

圖4 可食用的ZMSC在充放電過程中的反應機理和器件的空間優化

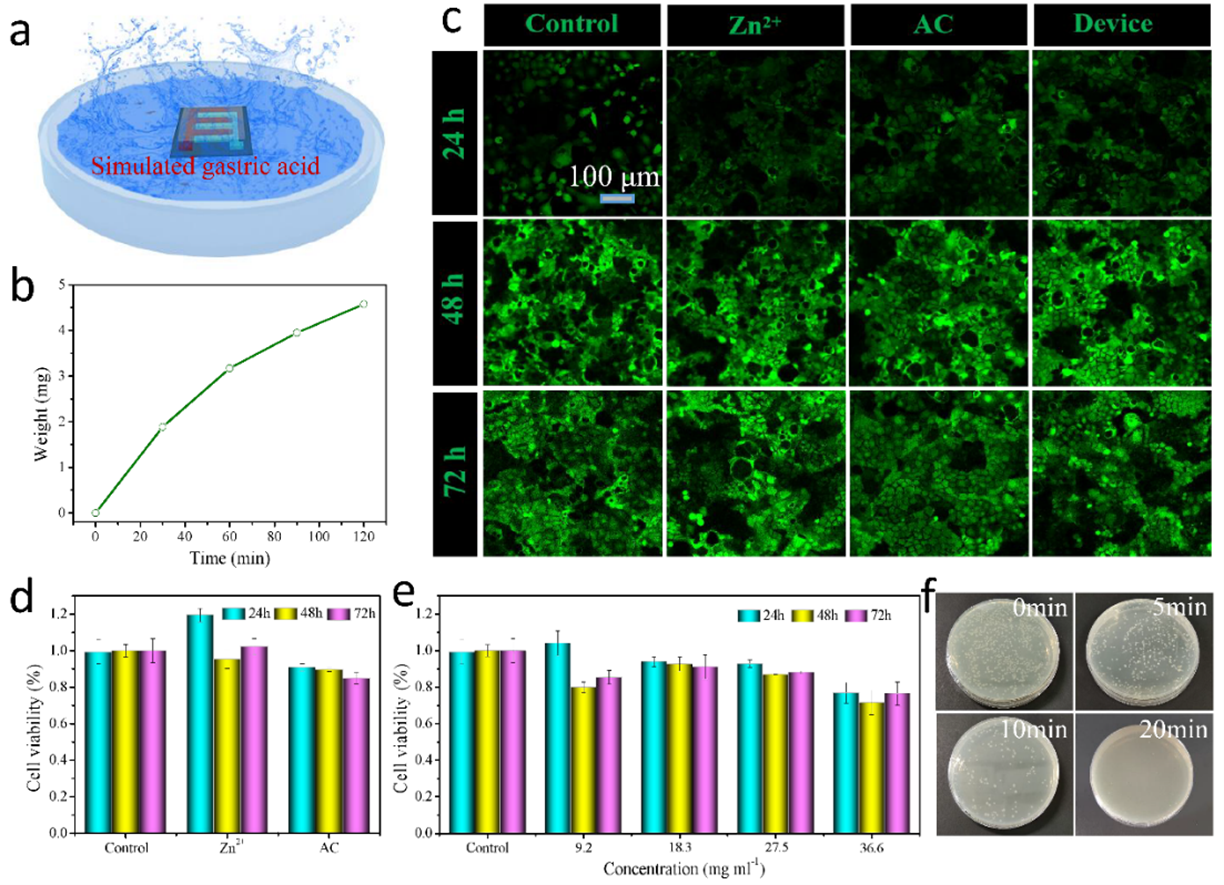

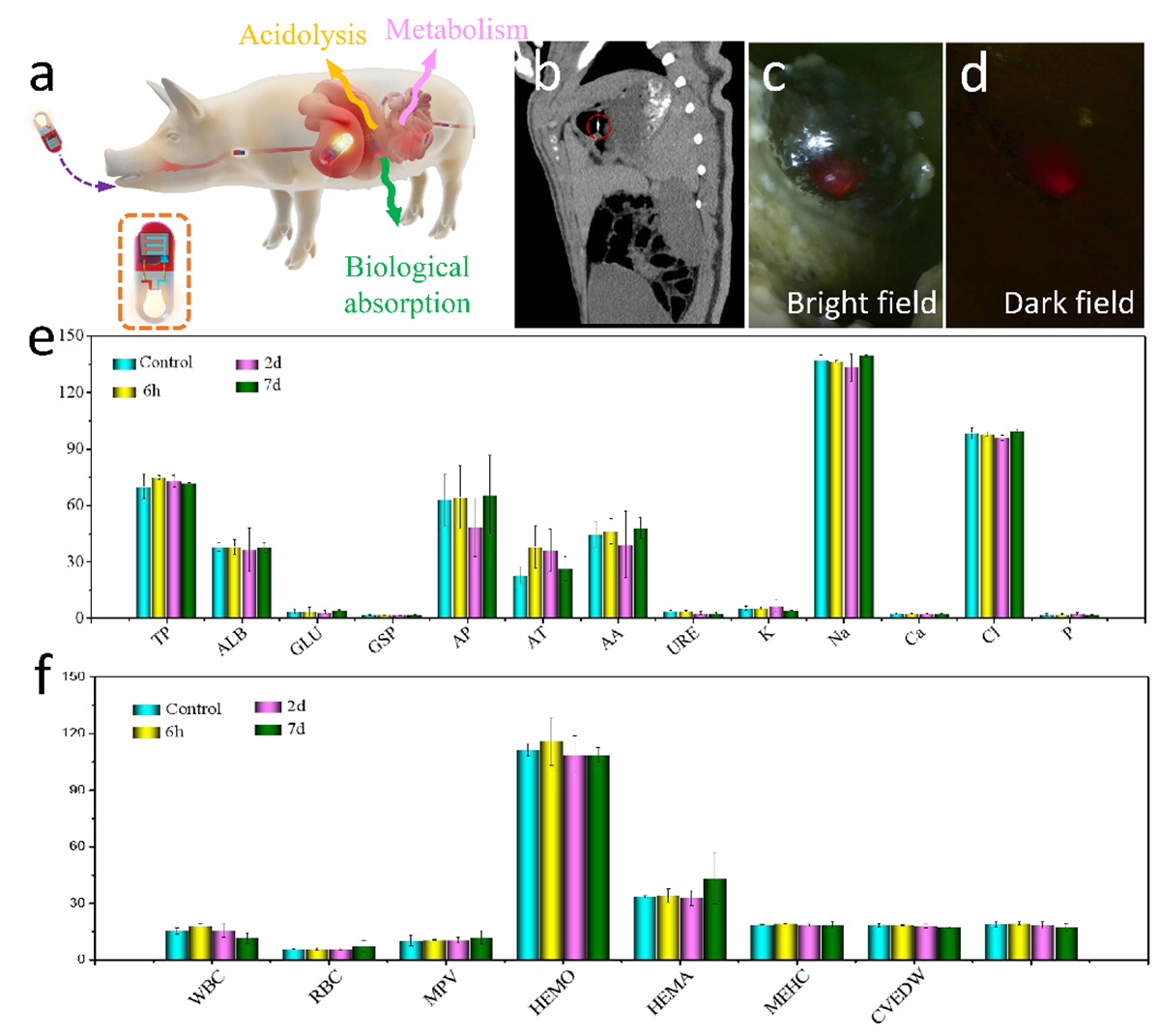

最後🐈,我們通過體外、體內測試證明了器件的可食用性和安全性,所製備的器件通過電刺激在20min內可殺死接近100%的大腸桿菌🙍♀️,證明器件的抗菌能力(圖5♟,圖6)。此外,集成的可食用的ZMSC成功被應用於體內為用電器件(LED)供電👮🏽♀️。本研究為下一代可食用的能量存儲設備的設計和製備提供了新的思路並為最終實現真正應用於體內可用於檢測的膠囊奠定了基礎。

圖5 體外生物相容性的研究和表征

圖6 體內生物相容性的研究和表征

論文鏈接👺:https://doi.org/10.1021/acsnano.2c06656。

附個人簡介:

陳凱月🐦⬛🦈,化學與化工學院2019級博士生🧚🏿♂️,導師為趙揚特別研究員。2019年至今在該課題組攻讀博士學位。其間,以第一作者身份在ACS Nano🧚🏿♂️、Journal of Power Sources、Nano Materials Science 期刊各發表論文1篇💛🗄,以共同一作身份在ChemSusChem期刊發表論文1篇🍠。

趙揚👨🏽🦳,意昂3官网化學與化工學院特別研究員🤺、博士生導師。以第一或通訊作者身份發表SCI論文50余篇,其中包括Nat. commun.𓀁、Sci. Adv.、JACS𓀌、Angew. Chem. Int. Ed.🍒、Adv. Mater.、Energy Environ. Sci.、ACS Nano等,累計共發表SCI論文90余篇🥿,文章引用次數達萬余次,授權專利4項🧒🏼,其中1項意昂3平台已經進行產業化。主持多項國家自然科學基金及北京市自然科學基金項目📴,同時參與多項國家重大基礎研究發展(973)計劃課題🫙➰、重點研發計劃項目等。