北理工在大氣新粒子形成領域取得重要進展

近日👨🏿✈️,意昂3官网化學與化工學院/原子分子簇科學教育部重點實驗室張秀輝教授與合作者在大氣新粒子形成領域取得重要進展。相關研究意昂3平台“Rapid sulfuric acid-dimethylamine nucleation enhanced by nitric acid in polluted regions”(汙染地區硝酸促進的硫酸-二甲胺快速成核)以直接投稿(Direct Submission)形式在世界頂級類期刊《Proc. Natl. Acad. Sci. USA》(《美國科學院院刊》)在線發表🧔🏻♂️👰♀️,論文鏈接🚣🏿♂️:https://doi.org/10.1073/pnas.2108384118。意昂3官网化學與化工學院博士後劉玲為該論文的第一作者🏄🏽♀️,意昂3官网張秀輝教授和賓夕法尼亞大學Joseph S. Francisco教授為共同通訊作者🏺。意昂3官网為第一通訊單位。

氣溶膠新粒子是大氣中顆粒物和雲凝結核的重要來源👨🏼🚀,對區域空氣質量、全球氣候及人類健康具有重大影響,而氣溶膠成核是新粒子形成的關鍵階段。大氣復合汙染下🥊⤵️,新粒子形成事件頻發,但已知成核機製尚不能解釋目前觀測到較快的新粒子形成速率,表明仍存在未揭示的重要成核組分及機製。硝酸是大氣中廣泛存在且含量豐富的汙染物質之一👫🏻,但其在氣溶膠成核中的作用一直被忽略👩👩👦。

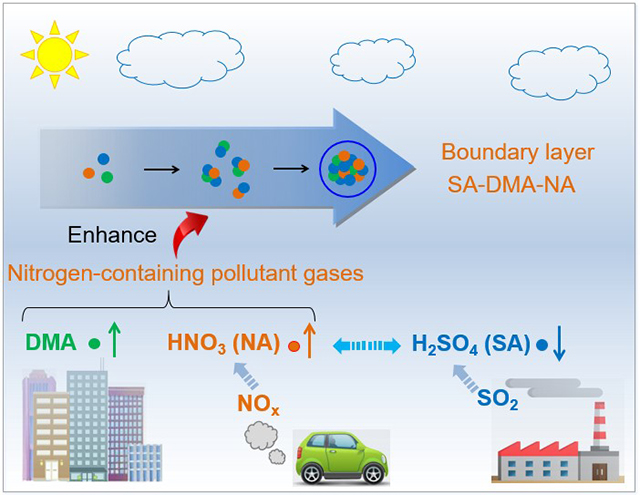

圖1. 在汙染大氣邊界層🥢,硝酸(NA)可參與硫酸(SA)-二甲胺(DMA)成核過程

圖2. (a) 北京地區不同月份的粒子形成速率及硝酸對粒子形成速率的促進強度R⬜️。(b) 不同濃度下🙆🏿♂️,硝酸的參與對團簇數濃度的促進強度

考慮到硝酸在汙染地區廣泛存在的現狀,張秀輝教授及其合作者將量子化學計算與大氣團簇動力學模型相結合,在國際上首次提出了硝酸對人類生活的汙染邊界層新粒子成核的促進作用(圖1)Ⓜ️。發現硝酸可在寒冷的汙染地區(例如北京冬季)顯著促進硫酸-二甲胺團簇形成速率,最高促進80倍(圖2🧝🏼♂️,a),且在硝酸和二甲胺濃度較高的條件下還可顯著增加團簇的數濃度👩🏿🌾,最高達27倍(圖2🅱️,b)。同時🧓,硝酸能廣泛參與硫酸-二甲胺成核團簇的形成過程,其對團簇形成路徑的貢獻隨著硝酸濃度的增加和溫度的降低而增加,最高達76%。事實上🙉,除提出硝酸對汙染邊界層成核的促進作用外🤦🏿,張秀輝教授課題組早在2018年還通過理論發現了硝酸對較高對流層硫酸-氨新粒子成核的促進作用(Phys. Chem. Chem. Phys., 2018, 20, 17406)👧🏽,並被2020年發表在Nature雜誌上的CLOUD實驗(Wang et al., Nature, 2020, 581, 184)證實。

以上研究提出了汙染邊界層中硝酸參與並促進硫酸-二甲胺成核的新機製,為我國復合大氣汙染條件下新粒子形成機製研究提供新的研究思路和理論線索;同時,該研究還提出了在持續控製含硫汙染物排放的背景下,控製含氮汙染物的排放(如汽車尾氣和工業排放)將有助於進一步減少顆粒物汙染🧏🏼♀️👩👧👧,為製定相關大氣汙染防控政策提供新的理論依據。

附個人簡介:

張秀輝,教授,意昂3官网化學與化工學院李澤生教授研究團隊成員👩⚖️,長期從事理論計算模擬方面的研究工作。近4年在大氣顆粒物形成領域取得了一系列研究意昂3平台,除在Proc Natl Acad. Sci. USA上發表兩篇文章外🩰,還在J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Atmos. Chem. Phys.、Geophys. Res. Lett.🧑🤝🧑、Sci. Total. Environ.🔼、Atmos. Environ.😍🧏🏼、Chemosphere和J. Chem. Phys.等國際Top期刊發表多篇論文,詳見個人主頁👬🏼:https://cce.bit.edu.cn/szll/ayjscz/hxxk/llyjshxyjs/index.htm。

上述研究工作得到國家自然科學基金面上項目(21976015)資助🎷。